【失敗しない!】行政書士開業のロードマップ

行政書士って稼げるのかなー?なんとか失敗せずに開業してみたいけど、そんな方法あるのかな、、、

行政書士は「食えない資格」とネット上で書かれることが多いようです。

ところが実際に開業してみると、まったくそんなことはありません。

もちろん、仕事が取れずに廃業に追い込まれる人もいます。

でもそれは、行政書士に限らず、どの業界でも起こりうることです。

私はこれまで、開業して数年で軌道に乗る行政書士、廃業する行政書士、どちらもたくさん見て来ました。

それぞれの特徴も含め、行政書士の開業で失敗しないための方法をここにまとめます。

開業を考えている人、開業して悩んでいる人に役立つ記事になると嬉しいです。

読んでほしい人

行政書士で開業してみたい人

行政書士で開業して悩んでいる人

特に40代50代で開業しようと思っている人

私、かみやまは、40代で行政書士で開業して10年目。開業3年目にひとりで年商1000万円を達成しました。

安定した売上を作る方法をまとめた「年商1000万をめざすひとり行政書士の開業集客受任ガイド」PRを中央経済社から出版しています。

実は私も、開業1年目はかなり悩んでいました。 2年目には何となく方向は見えてきたものの、それで間違っていないか不安でした。

当時は40代で開業して軌道に乗せるための情報が、どこにもなかったからです。

ここにまとめるのは、そんな開業当初の私におしえてあげたいことです。

「これが最初からわかっていたら、もっと自信をもって進んで行けたのに、、、」 そんな方法を順序立ててまとめて行きます。

それではさっそく始めましょう!

行政書士で稼ぐためのマインド

起業やビジネスで使うマインドとは、成功するために必要な考え方や、目的に対する姿勢を言います。

行政書士で開業して軌道に乗せるためには、そのためのマインドが必要になります。

実はコレ、とても重要なことなので、最初にお伝えします。

開業は想像以上にハード!

行政書士で開業する人が間違えがちなのが、「行政書士になる」という考え方です。

実は私も、開業を決めた時はその考え方でした。

行政書士になって、社会貢献できる仕事をするんだ! 動けば仕事は入るはず!!そんなワクワクと共に開業しました。

行政書士試験に合格したのだから、あとは何とかなるだろうという、甘い気持ちでした。

知識と経験不足から、開業1年目はただただ苦しい思いをしました。

1年目に入った仕事は、たった6件でした。 これが開業の現実です。

足りないのはマインドだった!

行政書士試験に合格すると、やったー!という気持ちになります。

待ち望んでいたゴールが見えた瞬間です。開業はまた別の話とわかっていても、フワフワした気持ちは消えません。

だからこそ、最初に知っておいてほしいのです。

開業しても、すぐに軌道に乗せることは難しいです。

正しい努力をしながら、半年、一年かけて、徐々に軌道に乗せることをめざしてください!

開業はビジネスの始まりです。

私たちは、行政書士になるのではなく、行政書士の資格を使ってビジネスを始めるのです。

ビジネスの基本をマスターし、そこに行政書士資格を活用して行きましょう。

ビジネスを理解することで、世界が変わる!

行政書士とビジネスは相性がいいです。現に、ひとりで数千万を稼いでいる行政書士もいます。

ビジネスとは、人の悩みの解決策を提供して対価をもらうことです。行政書士の仕事は、まさにこの一文に当てはまります。

ちょっと例を挙げて考えてみましょう。

自分が亡くなった後の相続が心配だから、家族のためにちゃんとした遺言書を残したい

この男性の悩みの解決策として、行政書士は争いを軽減する遺言書を作成し、報酬を得ることができます。

中には争いは予想されず、財産目録を残す目的で遺言書を残す人もいます。

日本の高齢化を考えると、同様の悩みはまだまだ増えるはずです。ビジネスとして成り立つことは、誰の目にも明らかでしょう。

このように行政書士の仕事をビジネスとしてとらえることが、軌道に乗せるための第一歩です。その上で、軌道に乗せる方法を考えて行きます。

行政書士の独占業務である許認可だけでも、2万種類近くあります。ビジネスは、いくらでも考えられそうですね。

さあ、あなたはどんなビジネスをしたいですか?

行政書士で稼ぐ基本的な流れを理解しよう

行政書士で開業して軌道に乗せるためには、稼ぐことが必要です。 生きて行くためにはお金が必要です。 事業を継続するためにもお金が必要です。

売上を作るための基本的な流れを理解しよう

世の中には困っている人、悩んでいる人がたくさんいます。 行政書士がお手伝いできることはたくさんあります。

困っている人と、助けられる行政書士が出会えば、ビジネスは成立します。

だけど実際は、お客様に出会えない行政書士もたくさんいます。お客様はいるのに、どうして出会えないのか。理由は簡単です。

- お客様は、あなたを知らないから

- あなたが、お客様のことを知らないから

知らなければ、出会えるはずがありません。しかもお客様は、行政書士という存在をそもそも知らない可能性があります。

もし行政書士を知っていても、どこに連絡したらいいのかわからないかもしれません。

あなたのことを知らない人は、誰も連絡して来ないのです。

知ってもらい、問い合わせをもらえる活動ができていないうちから、仕事が来ないと悩む人がたくさんいます。

これは、売上を作る上での基本的な流れがわかっていないからです。

わからなくても仕方ないんですよね。誰も教えてくれませんから。

だからこそ、売上を作る基本を知ることはとても大切です!

スタート地点は知ってもらうことです。開業したらまず、知ってもらい、問い合わせをもらう活動に集中しましょう。

ビジネスのスタートは「知ってもらうこと」

開業したら、最初にすることが知ってもらうことです。

知ってもらわないことには、誰からも連絡が来ないからです。

この時、「私は行政書士です!」と言ってはダメです。 誰も行政書士を知らないと思ってください。

言葉を知っていたとしても、何をする人なのか知りません。

私たちも行政書士試験を受けるまでは、行政書士をよく知らなかったはずです。

言葉を知っていても、行政書士が何をする人なのか、ちゃんとは知らなかったですよね。

実は、開業を決めた人から、次のような質問をもらうことは少なくありません。

開業を決めたものの、どんな業務があるのかわからないため、何をしたらいいのかわかりません。何から始めたらいいのでしょうか?

行政書士試験に合格し、開業を決めた人でさえ、行政書士の仕事をよく知らないのです。一般の人は行政書士のことなど知りません。

行政書士で軌道に乗せたい場合、まずは行政書士を知ってもらう活動をする必要があるでしょう。

開業して知ってもらう活動をする時は、自分自身と行政書士の両方を知ってもらいましょう。

知ってもらうための活動3選

知ってもらうためには、次の3つの活動がおすすめです。

- ホームページやブログに活動内容などを書く

- FacebookやTwitterなどSNSを活用する

- 講座やセミナーを開催する

ホームページやブログは、必ず作成しましょう。

ネット活用は、今後ますます必要になります。なぜなら、ネットを利用する人が年々増えているからです。

行政書士は、まだまだホームページを活用できていない人も多いので、差をつけるチャンスです。

ホームページもブログも、ポイントは文章です。

お客様の悩みと、それに答える記事を書くことでお問合せにつなげましょう。

FacebookやTwitterなどのSNSも基本は同じです。悩みと解決策を発信し、何をしている人なのかがわかるプロフィールを作成しましょう。

SNSの場合は、フォロワーを増やすことで、たくさんの人に見てもらえます。目に留まることで、お問合せにつなげます。

知ってもらい、問い合わせをもらう流れを作ること。これを集客と呼びます。

講座やセミナーの開催も効果的です。お客様の悩みの解決策を伝える講座を作りましょう。

会場やzoomのようなオンラインなど、形式も色々あります。

コロナの影響で対面の講座開催が難しくなりましたが、その分、zoomを利用する人が爆発的に増えました。

オンラインで全国に人に向けて発信できる流れができました。

実は私は、開業一年目に年に40回以上講座を開催しました。

ブログから講師依頼もいただきました。

行政書士の仕事がなかなか取れないこともあり、苦肉の策で始めたのがきっかけです。

開業当初は会社設立や起業サポートがしたくて、その関連講座を開催しました。

件数は少なかったものの、仕事につながることもありました。

受任までのしくみ作りが、少しずつ見えたきっかけでもあります。

知ってもらう目的は「問い合わせをもらう」こと

知ってもらう時は、問合せをもらえるよう工夫します。つまり、集客できる工夫です。

最初は迷惑メールや営業電話も来ますが、いったん我慢です。

ホームページには問合せフォームをわかりやすく設置しましょう。

SNSからも、問合せがもらえる工夫をします。

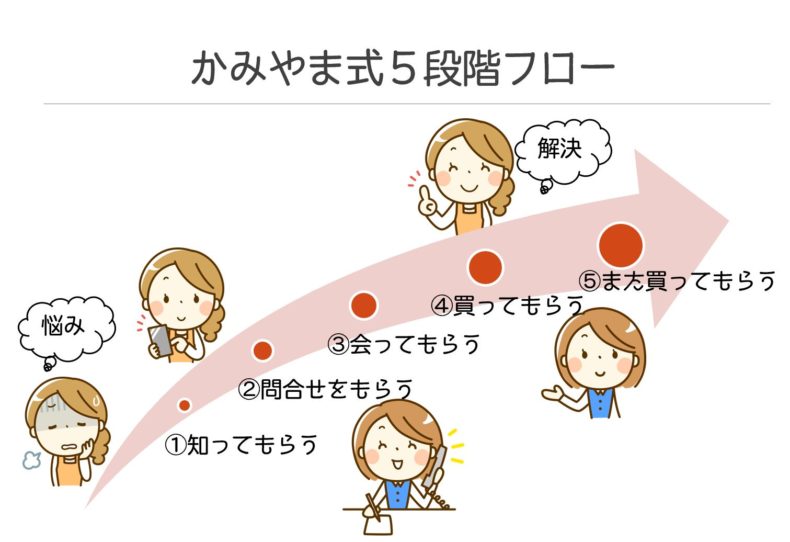

その後、会ってもらう、依頼してもらう、また依頼してもらう、と進めます。

次の図のように、5段階で進めて行くことで、着実に依頼につなげ、売上を作ることができます。

私はこの5段階の流れを「かみやま式5段階フロー」と呼んでいます。

5段階の流れの作り方や、「知ってもらう」ための活動、「問合せをもらう」方法などを1つ1つ解説しているのが「年商1000万円をめざすひとり行政書士の開業・集客・受任ガイド」です。 動き方の詳細を知りたい方におすすめです。

報われるのは、正しい努力をした時だけ

努力は報われるのか、という話がありますが、報われるのは正しい努力だけです。

正しい努力とは、ゴールに向かって進む努力です。

例えば、何十日も走り続けても、ゴールと違う方向に走ったら、ゴールにはたどり着きません。

また、ゴールを設定せずに走り始めても、ゴールにたどり着くわけがありません。

開業を軌道に乗せるためには、まず、最初のゴールを決めましょう。

ゴールは、数字を入れた次のようなものがおすすめです。

- ブログのアクセスを月に1000PVにする

- ホームページから月3件お問合せをもらう

- 年間売上(年商)300万円を達成する

まずは知ってもらう活動のゴールを決めます。

最初のゴールにたどり着いたら、次のゴールを設定しましょう。

少しずつ先に進むことで、着実に軌道に乗るはずです。

行政書士が稼げる3つの理由

行政書士は稼げます! これは私が断言します。

なぜ稼げるのか。 主な理由は次の3つです。

- ビジネスになる業務が何万種類と存在する

- 最初から国家資格という信頼を手にしている

- 61歳以上が55%という業界なので、実はライバルが少ない

ひとつずつ解説して行きます。

行政書士の主な仕事

行政書士の仕事は、次の3つです。

これは、行政書士法に明記されていて、一部独占業務となります。

- 官公署に提出する書類の作成 各種許認可15,000種類以上

- 権利義務に関する書類の作成 例:契約書・協議書・遺言書

- 事実証明に関する書類の作成 例:各種図面・議事録・会計帳簿

また、コロナ給付金や協力金の申請業務も行政書士の仕事です。

許認可については、総務省から次の資料が出ています。

許認可等の統一的把握の結果について<総務省資料>

これによると、平成29年の時点で、許認可の数は15,000件以上となります。

また、許認可は年々増えていることがこの資料からわかります。

行政書士の仕事の書類は、年々増えていると理解できます。

コロナ禍により、新たな仕事も増えました。

独占業務もあり、数多くの業務が取り扱えるのが、行政書士の強みです。

稼げないわけがないのです。

国家資格という強み

行政書士が稼げる2つ目の理由は、国家資格という信頼を手にしていることです。

ことも稼ぐための重要なポイントです。

人は、安心や安全を重視します。人間というのは、とても保守的な生き物なのです。

大手や知っているお店で買い物をするのは、人が安心安全を求めるからです。

個人がどんなに良いものを売っていても、なかなか買ってもらえないのが現実です。

ところが行政書士の場合、最初から国家資格を手にして開業できます。

開業したら「先生」と呼ばれる職業です。

実績も経験もないうちから信頼してもらえるなんて、こんな稼ぎやすい資格はなかなかないでしょう。

高齢で専業行政書士は約半数という実態

行政書士が稼げる3つ目の理由。

行政書士の業界の年齢構成は、一般の業界とまったく違います。

平成30年の日本行政書士会連合会の調査では、行政書士の55%が61歳以上というデータがあります。

<年齢構成> 61歳以上 55.5% 61~70 35.6% 71以上 19.9%

<業務歴> 20年以上 28.2%

※日本行政書士会連合会平成30年実態調査より

開業する年齢が遅い傾向があるとは言え、行政書士として続いている人が多いというのも、調査結果から読み取れそうです。

さらに、次のような調査結果も出ています。

<職業属性> 行政書士専業 52.0% ※他資格兼業47.0% 未回答1.0% ※弁護士・弁理士・公認会計士・税理士の登録は28.7%

<行政書士登録資格> 行政書士試験合格 68.5% ※弁護士・弁理士・公認会計士・税理士 14.1% ※行政事務 15.5% (未回答 1.9%)

※日本行政書士会連合会平成30年実態調査より

弁護士・弁理士・公認会計士・税理士は、登録だけで行政書士を名乗れます。

業務上、会社設立や協議書の作成などをするために、行政書士登録する場合があります。

社労士と兼務している人も、よく見かけます。この場合、多くは顧問契約が取りやすい社労士メインで業務を行っているようです。

行政書士は食えないと言われているようですが、実態は行政書士で開業しているけど、他の仕事で食べている人がたくさんいるだけです。

専業で行政書士をしている人たちは、ちゃんと稼いでいる人が多いものです。

実態を知ると、行政書士が稼げる仕事だと理解できるはずです。

他業種と組み合わせることが、さらなるステップの鍵

行政書士業務は、他の業種と組み合わせやすいのも特徴です。

副業兼業が認められているため、組み合わせの幅も無限です。

例えば私の場合、障害福祉サービス施設指定申請手続きの際に必要な会社設立とホームページ制作を組み合わせることで、会社を設立するタイミングでホームページ制作の依頼をいただいています。(障害福祉サービス施設指定申請をするには、法人化が条件です)

最初は個人事業として行っていたホームページ制作も、開業4年目に法人化しました。

他にも、不動産業と組み合わせている行政書士や、飲食業と組み合わせている行政書士などがいます。

実は大きく稼いでいる行政書士の大半は、他業種と組み合わせて利益を上げています。

開業当初にこれを知った私は、最初からホームページ制作との組み合わせを考えていました。

「かみやま式5段階フロー」では、買ってもらったら、また買ってもらう・ついでにもうひとつ買ってもらう流れを作ります。

他業種と組み合わせることで、また買ってもらう幅も広がるはずです。

このように、ビジネスマインドや業界の傾向を知ると、行政書士が稼げる理由が理解できると思います。

ただし!ビジネスの本質を理解して、「かみやま式5段階フロー」の順に進めて行くことが必要です。

稼ぐためには、稼げる行動をしましょう。

失敗しない開業準備のポイント

さて、行政書士が稼げることがわかったところで、開業準備についても知っておきましょう。

せっかく開業するなら、準備段階で失敗しない方法を知りたいですよね。

ここでは、開業準備について順を追ってまとめて行きます。

行政書士の開業にはお金が必要!

行政書士の開業には、お金がかかります。

開業資金の具体的な計算方法については、次の動画で解説しています。

シミュレーション付きですので、金額がイメージしやすいかと思います。

行政書士の開業にはいくら必要なのか?

動画の中でもお伝えした通り、最初の半年は、ほぼ売上がないはずです。

日々の生活費や運転資金を準備しておきましょう。お金がなくなると、精神的にツライです。

想像以上にストレスになりますので、気をつけてくださいね。

もし借り入れをする場合は、日本政策公庫がおすすめです。

行政書士の新規開業の場合、比較的借りやすいようです。

>>日本政策金融公庫 新規開業資金

女性・若者・シニアの開業には、特別枠があります。

>>日本政策金融公庫 女性・若者・シニア起業家支援資金

開業には行政書士会への登録が必要

行政書士として開業するためには、行政書士会へ登録が必要です。

行政書士会は全国に存在し、都道府県により入会金やルールが多少違います。

複数の県で迷っている場合、しっかり比較してみてください。

東京都行政書士会の場合、必要書類は次の通りです。

- 行政書士登録申請書

- 履歴書(連合会規定用紙)

- 誓約書(連合会規定用紙)

- 東京都行政書士会入会届(個人用)

- 事務所写真(規定の写真貼付用紙)

他に、次の添付書類が必要です。

- 行政書士となる資格を証する書面

- 住民票

- 身分証明書

- 顔写真5枚

- 戸籍抄本

- 事務所の使用権を証する書面

必要書類、添付書類共に、各行政書士会のホームページで確認してください。

登録・入会完了までには、1ヶ月から1ヶ月半かかります。コロナ等の影響で事務手続きが遅れることもあるので、注意しましょう。

また、書士会入会と同時に、政治連盟に入会するのが一般的です。

こちらは強制ではありませんが、加入を促されます。

気になる初期費用ですが、東京都行政書士会の場合、次のようになります。

- 登録手数料 : 25,000円

- 入 会 金 : 200,000円

- 東京都行政書士会会費3ヶ月分 : 18,000円

- 東京行政書士政治連盟会費3ヶ月分 : 3,000円

- 登 録 免 許 税 (収入印紙) : 30,000円(1枚)

・・・費用合計:276,000円

登録するだけでも、結構かかりますね。

その他の費用と売上が作れるまでの生活費等、しっかり準備しておきましょう。

>>東京都行政書士会の新規登録案内はこちら

事務所を準備する

行政書士会に登録するためには、事務所が必要です。

無理に賃貸事務所を借りなくても、自宅事務所でも登録できます。

ただし、必要スペースを生活空間と分けて取る必要があります。

例えば自宅が狭いワンルームの場合、自宅兼事務所とするのは難しいでしょう。

事務所基準については、登録する書士会で確認しましょう。

参考までに、東京都行政書士会の基準は次の通りです。

(設備)

1接客スペース及び事務スペースがあること

2照明及び第3号③④⑤記載の危機を作動させるための電源設備、及び通信回線設備

3備え付ける備品は ①事務証机・椅子 ②書類等保管庫(容易に移動できないもの、鍵がかかるもの) ③固定電話 ④プリンター、FAX、コピー機等 ⑤パソコン・ワープロ等 ⑥用紙、事務用品等収納庫または収納棚 ⑦業務用図書および図書棚

<東京都行政書士会行政書士事務所設置指導基準より>

自宅事務所と賃貸事務所については、それぞれにメリットデメリットがあります。

次の動画で解説していますので、よろしければご覧ください。

自宅事務所と賃貸事務所のメリットデメリット

行政書士として開業する場合、事務所は必ず必要になります。

自宅か、賃貸かで悩むところですが、それぞれのメリットデメリットについてお伝えしました。

また、行政書士法や書士会の規程についてもお伝えしています。

また、私自身の開業準備については、実録「行政書士の開業準備」という記事にまとめています。

私が開業準備として取り組んだことすべてを書いています。 参考になると嬉しいです。

行政書士試験に合格後、何のあてもなく、いきなり開業した私は、開業準備も手探りでした。

今のようにネット上にも情報は少なく、自分で考えながら進めて行っては失敗の繰り返しでした。

そのすべての経験について記事にまとめています。

行政書士の業務の選び方

行政書士が取り扱える業務については、「なぜ、行政書士が稼げるのかを解説」の章でお伝えした通りです。

>>なぜ、行政書士が稼げるのかを解説

許認可申請だけでも16,000種類近くありますので、ひとりですべてを取り扱うのは大変です。

法律には改正が付きものなので、そのたびに申請方法や申請書式が変わることがあるからです。

そのため、ひとりで業務をこなすことが難しくなり、補助者や事務員を雇う事務所も多いです。

また、法人化して、地域も含めて広く業務を行うところも増えて来ました。

この場合、売上も増えますが、人件費をはじめとする経費も増え、利益は個人事務所の方が多いということもあるはずです。

開業したら経営者ですから、売上・経費・利益については、しっかり数字で考える必要があります。

どのような事務所経営をしたいのかを考えると、業務の選び方が重要なことにも気づくはずです。

ここでは、行政書士の業務の選び方について、経営者目線で考えて行きましょう。

業務により報酬単価が大きく変わる

行政書士業務の報酬は、現在自由価格です。 士業の報酬が自由になったのは、2000年に入ってすぐのことです。

それまでは、報酬基準が定められていました。これが独占禁止法上問題になるとされ、自由化されました。

次の資料の通り、価格だけでなく、広告も自由化されたのが分かると思います。

2000年までは、士業がホームページを持つことすら邪道とされていたようです。

そのため、古い考え方の人たちの中には、ホームページや士業の営業に対して、良く思わない人もいます。

>>資格者団体の活動に関する独占禁止法上の考え方

自由に報酬を決め、自由に営業ができるのは、とても良いことだと私は思います。

ただし、自由価格というのは、実は大きなデメリットもあります。

それは、価格競争により、値下げが合戦行われるということです。

安さを求めるお客様にとって、値下げは嬉しいことかもしれません。

ただ、行政書士業務は、モノを仕入れて売るのとはわけが違います。

高品質なサービスを提供するには、時間もかかります。 量をこなすために、人件費をかける場合も少なくありません。

その中で価格競争に巻き込まれるのは、嬉しいことではないはずです。

例えば、15年前の会社設立手続きの行政書士の報酬は、10万が相場だったと聞きます。

私が開業した7年前には、すでに3万5千円で受けている事務所がありましたし、少しすると、2万5千円に値下がりしていました。

その数年後には、税理士が「会社設立0円」と広告するようになりました。

会社設立後に、税理士と顧問契約をすることが条件ですが、「会社設立0円」というインパクトのある文字が印象に残り、会社設立は報酬が低い業務になってしまいました。

また、ネット広告でインパクトを出すために、他の事務所より安い報酬を打ち出す事務所も出て来ました。

これは、ネット検索で仕事を依頼する許認可手続きに見られる傾向です。

特に、多くの行政書士が取り扱う許認可に値下がり傾向があります。多くの人が扱うので、競争が起こるのは当然です。

値下げによって仕事をたくさん取っても、労働力によって仕事をこなす行政書士の未来は暗いはずです。

報酬単価が安い業務の未来

価格競争に巻き込まれ、報酬単価が低い業務は、量をこなす必要が出て来ます。

例えば売上目標を月50万とした場合、1件10万なら5件で達成できますが、1件2万の場合、25件こなす必要があります。

もちろん、毎月25件依頼されるように、広告も打つ必要があります。

毎月25件こなすために、人を雇う必要も出て来るかもしれません。

1件10万で5件の場合、一人で何とかこなせる量でしょう。

となると、同じ売上50万でも、経費を引いた利益は、大きく違って来ます。

報酬単価が安いと、未来は暗いです。

会社設立にみる業際の怖さ

さらに会社設立を扱う場合、行政書士なのに設立登記をしているんじゃないか!という、あらぬ疑いをかけられる場合もあります。

司法書士会は、行政書士のホームページをチェックをしています。

登録免許税○○円という記載すら、業際と言われることもあります。

実は私は、以前司法書士会から注意の手紙をいただきました。

もちろん、設立登記は司法書士に依頼しています。 ホームページにもその旨を記載しました。

「確かに司法書士が登記していると記載されていますが」と、注意の手紙には書かれていました。

それでも、手続きの流れに登記が必要なことが書いてあることが、よくないのだそうです。

平和に過ごしたいので、私はホームページから会社設立業務を削除しました。

すると、司法書士と名乗るアカウントから、 「あいつはページを削除した。有罪確定!」 などと、Twitterで名指しされ、ホームページのスクショ付きで叩かれました。これが士業業界の実態でもあります。

誤解を与えると、怖い目に遭うこともあります。

価格が下がっている上に、業際と叩かれる業務には、手を出したくないですね。

私がメインにしている障害福祉サービス施設業務は、業際とは関係ありません。専門で取り組む行政書士もまだ少ないため、価格競争も感じません。

特にひとり事務所の場合は、報酬単価が高めの業務を選ぶことがおすすめです。

価格競争の例外

価格競争については、例外もあります。

実は、地方に行くほど、ネット広告がまだまだ活用されていません。

ホームページを持っていない行政書士もたくさんいます。

この場合、競争も起こりにくく、価格が下がっていない場合があります。

ホームページを作ると、検索順位も上位になりやすいようです。

地方で開業することに不安を感じている人も多いようですが、メリットもあります。

都心部では人口や仕事が多い分、競争も激しいです。 地方だからこそできる、一番になる方法があるはずです。

自分が開業する地域の特性を知り、そこで売上を伸ばせる業務を選びましょう。

需要があり、競争が少なければ、多少高くても依頼が入るはずです。

ひとりか法人かにより、業務の注意点も変わる

業務を選ぶ時、ひとり事務所か、人を雇って拡大したり、法人化するかで考え方が違うはずです。

どれくらいの規模を目指すのかにより、業務選びの視点も変えて行きましょう。この辺も、経営者目線で考えることが重要です。

ひとり事務所の業務選びのポイント

私の場合、ひとりで自由に仕事をしたいので、業務選びのポイントは次の3つです。

- 単価が高い業務

- 競争がない業務

- 継続型収入につながる業務

1ヶ月に仕事に使える時間は限られています。

その中でひとりで売上を作るのですから、単価は高い方がいいです。

人気業務は価格競争に巻き込まれるため、単価も下がります。できるだけ避けた方が、売上も作りやすいです。

例えば、年商1,000万円を達成する場合、1ヶ月に83.4万円の売上が必要です。

これをひとりで達成するには、単価が42万の業務なら2件で達成できます。

単価が90万の業務なら、1件でプラスが出ます。

ひとり事務所の場合は、ここを目指すと目標達成しやすくなるはずです。

また、継続型収入につながる業務にすると、さらに売上が達成しやすくなります。

例えば、私のメイン業務の1つ、障害福祉サービス施設業務には、毎月の給付金請求業務があります。

これを代行することで、毎月報酬をいただく契約を結ぶことができるでしょう。

月2万5千円で4つの施設の請求をすると、毎月10万円の継続型収入をいただくことができます。

月83.4万を達成するには、あと73.4万円の売上が必要となり、毎月の目標が下がります。その分、達成しやすくなりますよね。

私がひとりで年商1,000万円を達成できたのは、開業当初から上の3つのポイントに忠実に業務を選んだからです。

特に継続型収入につなげる考え方は、諦めずに続けて正解だったと思っています。

規模の拡大、法人化を目指す場合

事業や事務所を大きくしたいと考える場合、より経営者目線が必要となります。

人を雇うことになるので、求人広告費や人件費というコスト面はもちろん、人を育てる流れも必要になるでしょう。

私が開業した2013年には、最低賃金の全国平均が764円の中、時給700円で補助者を募集する広告も見ました。

今、最低賃金の全国平均は900円を超え、 東京、神奈川は1,000円を超えています。

最低賃金以下の時給で求人を出せば、SNSで晒される時代です。

雇う側にとって、大変な時代と言えるかもしれません。

行政書士を雇うとなれば、また違った悩みも出て来るでしょう。

独立をしない人を募集している事務所もあるようですが、それは個人の自由です。

独立できないように、一部分しか仕事を任せない事務所もあると聞きます。

この場合、流れ作業的な仕事の仕組みを確立する必要があるでしょう。

法人化するなら、支店を出して売上を伸ばすこともできます。

どこに支店を出すのか、誰と共同経営者になるのか。

経営理念を共有できる人とでないと、継続的に規模を拡大させるのは難しいかもしれません。

自分は経営者になって、人に働いてもらう。平成までは、この考えでうまく行っていたはずが、今の時代、どうでしょうか?

カリスマたちは、ひとりで動くことを選んでいないでしょうか?

ひとりか、チームか、すべて任せる経営か。

自分の未来をどうしたいのか描いてみると、答えが出て来るかもしれません。

私は自由をストレスフリーを優先し、これからもひとりで活動します。

3年後の売上目標を決めて逆算する

年商1,000万円を目標にする場合について、少し解説しましたが、目標年商を決める時は、3年後の目標を決めるといいでしょう。

私たちはついつい、高い目標を短期で達成しようとして失敗します。

特に開業してすぐは、夢を見がちです。 私は毎年開業講座を開催していますが、そこで年商1,000万円の作り方についてもお伝えしています。

すると、必ず数名が、次のようなことを言い出します。

「3年で年商1,000万?こっちは1年で達成できる目途がついてますよ!」

私とは違い、親の人脈などがある開業者も一定数います。

そういう人は、開業したばかりから堂々としていたり、逆に初年度から大きく売り上げたいため、なかなか開業しない場合もあります。

やはり人脈があるのは強いのかな?と思って経過を見ているうちに、消息がわからなくなることもあります。

もちろん、私が知らないだけで、大きく稼いでいるのかもしれませんが、そうでない可能性の方が高そうです。

行政書士の売上達成に、テクニックや裏技は必要ありません。

必要ないというより、そんなものはないのです。

これは、行政書士に限らず、ビジネスで成功している人たちは、思った以上に地道に努力しています。

目標売上を達成したいなら、3年計画で、コツコツと進めて行くことがおすすめです。

それしか達成法はないと言っても過言ではありません。

これまで、業務選びや売上達成の考え方について書きました。

ビジネスマインドについても最初に書きました。

これらすべてを何度も反芻することで、売れる事務所を作って行きましょう。

最終的には、継続できる人が残ります。

行政書士の集客・営業方法

ここからは、より具体的な動き方について書いて行きます。

ここまでで、開業は事業を始め経営者になることだと理解いただけたと思います。

行政書士になって開業するなら、当然自分で仕事を取ることが必要です。

他の事業を始めるのと同様、行政書士も集客や営業が必要です。座っていれば仕事の依頼がある時代は、30年前に終わりました。

行政書士も、自ら営業し、仕事を依頼してもらうスキルが必須です。

これは、試験問題にもありませんし、学校でも教えてくれません。

ところが一番大切なスキルとも言えます!

営業とは、売り込むことではない

営業と聞くと、嫌なイメージが浮かぶ人もいると思います。 実は、私も開業当初はそうでした。

営業って売り込むことでしょ。そんなことしたら、相手も嫌な気持ちになると思うし、したくないなー

営業という言葉に嫌なイメージがあったため、避けたいと思いました。

また、大変そうというイメージもあり、何とか効率的な方法を探そう!とも考えていました。

同じようなイメージを持っている方は、まずイメージを変えてください。

営業は売り込むことではありません! 売り込むと、人は逃げて行きます。

営業したいなら、売り込んではダメです。

営業=知ってもらい、問い合わせをもらう、会ってもらう活動

かみやま式5段階フローを復習しておきます。

仕事を受任し、安定した売上を作るためには、次の5段階の流れを作ります。

- 知ってもらう

- 問い合わせをもらう

- 会ってもらう

- 買ってもらう(依頼してもらう)

- また買ってもらう(もう1つ依頼してもらう)

これを1つずつ進めて行くことが大切です。

例えば、ホームページやブログで知ってもらう時、目的はあくまでも「知ってもらう」ことです。

「問い合わせをもらう」ことができれば、上出来です。 決して、ここで依頼してもらおうとは考えてないでください。多くの人が、ここで失敗しています。

営業は、知ってもらい、できれば問い合わせをもらい、会ってもらう活動です。買ってもらう活動ではありません。

考えることは、どうしたら相手が問い合わせたくなるか、どうしたら自分に会いたくなるか、ということです。

美人さん、イケメンさんだったら、写真も大きな武器になるでしょう。

でも、多くの人は普通の見た目のはずです。

となると、サービスに付加価値を付けたり、他との差別化する必要があります。

そして、サービスの付加価値の方が、美人さんイケメンさんより、持続的に向上する可能性が高く、長く選ばれる理由になります。

事業は継続した方が強いので、まずは毎日、サービスの付加価値について考えて行きましょう。

- 土日も打ち合わせ可能

- どの地域にも対応

- 女性ならではのきめ細かな対応

こういったことでも、付加価値や差別化になります。

自分の付加価値は、意外と簡単に作れるかもしれません。

集客=お客様の連絡先をもらう活動

集客という言葉は、誰もが一度は聞いたことがあるでしょう。

これも営業同様、実際のところを理解していない人が多いです。

集客とは、文字通り、お客様を集めることと考えがちですが、実は「お客様の連絡先」を集める活動です。

また、誰でもいいから人を集めるのではなく、できるだけお客様になる可能性がある人を集めことも重要です。

そのためには何をしたらいいのか、工夫が必要になります。

例えば私の場合、開業2年目から「知ってあんしん!遺言教室」という講座を毎月開催しました。

現在はコロナの影響で中断していますが、4年2ケ月の間、毎月開催しました。

この講座には、遺言書に興味のある60代から80代の方が参加してくれました。

講座の内容が遺言書に絞られているので、遺言書に興味のある方だけが参加してくれます。

講座を開催し、半年後には、毎月定期的に遺言書作成依頼をいただくようになりました。

月に一度だけの営業で仕事につながるというのは、効率も良いと思います。

まずは講座に人を集めることを考えます。

お申込み時に電話番号という連絡先が集まります。

私は月に一度、新聞折り込みの地域情報誌に次のような広告を載せました。

ピンク色と写真を入れることで、女性とわかるようにしました。

※実際の広告には、電話番号が掲載されています

広告を掲載した日は、朝から電話が鳴ります。

電話でお申込み受け付けをして、参加費は当日いただきました。

手続きが簡単なほど、気軽に申し込めると考えたからです。

講座を開催する時は、まずはお申込みしやすい状況を作るといいでしょう。

買いたい人の背中を押すことも大切

毎月開催した遺言講座ですが、実は、開業1年目の時は違うテーマで開催していました。

「家族をつなぐエンディングノート」というエンディングノートの講座です。

人数的には、こちらの方が反響が良く、一回目から20人以上の人が参加してくれました。

講座の中で、相続や遺言書についても触れました。 終活の基本がわかるような講座にしたいと思いました。

まずは終活全体に興味を持ってもらい、具体的なことは個別に問い合わせてもらおうと考えました。

ところがこの講座、仕事にはまったくつながりませんでした。

なぜ仕事につながらなかったのか。その答えは、お客様が教えてくださいました。

「エンディングノートの講座は楽しいけど、いつ遺言書について教えてもらえるの?私、遺言書が書きたいのよね、、、」

これを聞いてハッとしました。

私はお客様がほしいものを売っていなかったのです。

お客様がほしいものを売るのは、売り込みではありません。

実はお客様は、背中を押してくれるのを待っています!

講座はポイントを絞ることで参加者は減るかもしれませんが、興味のある人だけが集まります。

問い合わせや依頼につなげるためには、こちらの方が効果です。

何かを手に入れる時には、何かを捨てる覚悟も必要です!

行政書士の実務の学び方

開業を決めると、多くの人が次ような悩みを持ちます。

仕事が来たらどうしよう。わからないことだらけで、仕事がこなせるか心配だな、、、

実は仕事をもらうまでが大変なのですが、多くの人は、仕事を依頼されてからのことを心配します。

実務の勉強に時間をかけ、とうとう開業しなかった人もいます。

実務に自信が持てないからと、一切営業せず、仕事を取ることなく廃業する人もいます。売上がなければ、事務所は当然つぶれます。

それどころか、生活もままならない状況になるでしょう。

最初に力を入れるのは、実務の勉強ではなく、集客・営業活動です。

とは言っても、実務に不安があると、営業に力が入らないのもわかります。

もし、依頼が来ても、できるのかな、、、と考えていたのでは、仕事も舞い込んで来ないでしょう。

ここでは、実務の学び方と、実務経験がない状態で仕事を依頼された時の対処法をご紹介します。

実務の学び方① 書籍+官公署のホームページ

実務の学び方の一般的な方法は、書籍を参考にするものではないでしょうか。

私が開業した頃に比べ、実務に関する書籍はかなり増えました。

私が開業した頃は、行政書士向けの実務本は少なかったので、迷うことなく数冊購入しました。

私の体験としては、書籍の通りにやってみたけど、補正はいくつかありました。

その後、経験を重ねるにつれ、都道府県や担当者によって、指摘点などが違うことがわかりました。

許認可でも何でも、ここにこう書けば大丈夫などというマニュアルはないのです。

大丈夫な場合もあれば、ダメな場合もある。直せば問題なく通る場合もある。実務とは、その繰り返しかもしれません。

書籍は参考になりますが、一般的な知識と考えた方がいいでしょう。

併せて見ておきたいのが、官公署のホームページです。

例えば、建設業許可の申請をするなら、管轄の役所のホームページに掲載されている手引書を読み込みましょう。

場所によっては、ホームページではなく、役所に出向いて冊子を購入するところもあるかもしれません。それも含め、まずは調べてみましょう。

東京都の場合は、東京都都市整備局のページに手引書が掲載されています。

東京都都市整備局 建設業許可手引書、申請書類等

見ていただくとわかる通り、ページ数も多いですし、難しい表現に感じるところもあるでしょう。

ただし、必要な情報が網羅されているので、調べながら申請できることがわかるのではないでしょうか。

また、書籍やホームページを活用する場合は、最新の法改正に対応しているのかを確認する必要があります。

例えば、飲食店営業許可の場合、改正食品衛生法により、令和3年6月1日から届出書類などが変更となりました。

この辺が反映されていないホームページや書籍もありますので、注意が必要です。

法改正による変更点などのチェックは、私たち行政書士の仕事とも言えるでしょう。

私たちは仕事として何度か繰り返すので、徐々に知識を溜め慣れて行きます。

ところが、お客様にとっては、ほぼ最初で最後の手続きです。だからこそ、行政書士に依頼するのです。

だれでも簡単にできる手続きなのであれば、行政書士は必要ありませんよね。

実務の学び方② 勉強会やセミナー参加

本や官公署のホームページを見てもピンと来ない。先輩行政書士の話を聞いて、事例と一緒に学びたい。そう考える人も多いと思います。(私もそうでした!)

ベテランの行政書士と仲良くなれる人は、直接話を聞いてみるのもおすすめですが、忙しい先生に時間を取ってもらうのは、なかなか気が引けます。直接話を聞くにしても、いきなりアポを取るのではなく、例えば支部会のような集まりや、行政書士が開催する勉強会などに参加するといいでしょう。

支部によっては、勉強会を開催しているところもあります。

ただし、内容が偏っていることも多いと思います。

広い業務範囲を勉強したい場合、自分で探しながら参加することになるでしょう。

どの勉強会が良いのか?と聞かれることがあります。これについては、ご自分で体験してみないとわからないかもしれません。

講師との相性もあるでしょうし、内容についても、知りたいことは人それぞれです。

必要経費と考え、いくつか参加してみると、選び方もわかって来るかもしれません。

勉強会の料金についても、様々です。数千円のものもあれば、100万近いものもあるようです。

それぞれ内容や目的が違うはずなので、主催者の考えや内容を吟味した上で参加しましょう。

勉強会についても、書籍同様、申請が通る方法を教えてくれるものではありません。

申請は、お客様の状況があり、行政の対応があり、担当者がいます。

同じ状況というのはないに等しいので、その都度微調整が必要になるでしょう。

それが経験となり、知識となります。

同期の勉強会の注意点

同期で集まって勉強会を開く場合もあるでしょう。 お金をかけず、仲間同士で経験や知恵を持ち寄るのは悪いことではありませんが、わからない人たちが集まっても、正解は出ないかもしれません。 同期のつながりは、その後の協力やモチベーション維持に欠かせないものになるでしょう。 大切なつながりですが、開業年が浅いうちは、同期だけの勉強会では不安は解消されないはずです。 先輩行政書士とのつながりや、上の人がいる勉強会への参加も検討してみるといいでしょう。

勉強会とコミュニティサロン紹介

ちょっと告知させてください

私が主宰している会員制勉強会「ショッシーオンライン」には、全国から行政書士や行政書士受験者が参加しています。

Facebookグループやzoomの近況報告会もあり、情報交換もできます。

勉強会は月2回zoomで開催。 過去の勉強会動画は、いつでも視聴可能です。

開業に不安な方、実務や売上の作り方について情報がほしい方、お気軽にお申込みください。

>>会員制勉強会 ショッシーオンラインの詳細はこちら

実務の学び方③ 仕事をしながら

実務の学び方3つ目は、受任後に学ぶ方法です。これも、誰でも一度は経験するのではないでしょうか。

経験の仕事を依頼された時、受けない選択肢もあると思います。

さすがにいきなりその仕事は無理、という業務もあるはずです。

ただ、すべての依頼を断っていては、いつまで経っても経験は積めません。

例えば、自分の親の相続の経験を生かして、相続手続きはできそうだとか、前職の関連で多少知識のある分野とか、ベテランの先輩行政書士と知り合いになれたので、聞きながら取り組んで行けそうなど、初めての受任でも何とかこなせそうな場合もあるでしょう。

この場合は、仕事をこなしながら、実務を学ぶことができます。

人間、必要に迫られた時が、一番力を発揮するものです。

特に開業してすぐは、時間だけはたくさんあるはずです。

依頼された仕事にすべての時間を充て、徹底的に調べ、こなして行きましょう。

許認可など、官公署へ申請するものなら、担当者に質問もできます。

ある程度調べても、わからないことは出て来るものです。

中には意地悪なことを言う担当者もいるかもしれませんが、気にしていては進みません。

お客様のことを一番に考えれば、申請を進めるしかないはずです。

何より頼りになるのは、先輩行政書士だと思います。

受任後であれば、力になってくれる人もいるはずですので、ダメもとで当たってみましょう。

経験のある人は、生きた知識を持っていますので、心強いです。

日頃から、つながりたい先輩行政書士をSNSでチェックするのもおすすめです。

実務の学び方については、毎年たくさんの質問をいただきます。

実務スキルの身につけ方について、YouTube動画にまとめました。よろしければ、こちらもご覧ください。

YouTube動画では、実務スキルはどうやって身につけたらいいですか?という質問にお答えしました。

建設業許可業務について、東京都のサイトで勉強する方法もお伝えしています。

実務経験がないのに仕事を依頼された時の対処法

開業一年目に受ける仕事は、ほとんどが初めて経験する業務になります。

経験がないまま仕事をこなすことになりますから、プレッシャーもあるでしょう。

性格にもよりますが、ネガティブに考える傾向にある人にとっては、ストレスも大きいはずです。

実務経験がない状態で仕事を依頼された場合は、実務の学び方で紹介した通り、書籍や官公署のホームページで調べ、役所の担当者や先輩行政書士に聞きながらこなして行くのが一般的でしょう。

よく、成功する人に必要なのはコミュニケーション能力だと聞きますが、これは、ひとりで軌道に乗せるのは難しい現実を物語っています。

私も、今でこそ誰にも会わずに、ひとりで自由に仕事をしていますが、開業3年目までは、たくさんの人に会いました。

1年目なんて、1ヶ月100人以上の人に会おうと決め、毎月130人以上の人と名刺交換したものです。

これがストレスで、ひとりで仕事をしよう!と、心に誓いました。

安心してください! 人を頼らないと仕事ができないのは最初だけです。仕事を覚えていくうちに、ひとりで自由にやって行けます。

最初を乗り越えて、自由を手に入れてください。

私が初めて受任した仕事は、知り合いからの遺産分割協議書の作成でした。

調べながらなんとかこなしましたが、実務以上に大変なことがあると気づかされました。

初めての受任で何があったのか、どうこなしたのか、動画にまとめましたので、よろしければご覧ください。

初めての受任は、誰もが不安でいっぱいのはずです。

そこで、私が開業して初めて依頼を受けた時にどうこなしたのか、包み隠さずお伝えしました。

私がゼロから開業して軌道に乗せるまで

ここまでご覧いただき、行政書士が稼げること、稼ぐためのポイントがわかっていただけたと思います。

これを知らずに開業すると、ずっと苦しい日々が続くと感じてしまい、途中であきらめてしまうものです。

また、何も知らない人がいい加減な情報を流していることもあります。その辺に足を引っ張られないことも重要です。

さて、ここからは、私の実際の開業体験をご紹介します。

3年目に何とか軌道に乗せた行政書士の一例として、参考になると嬉しいです。

私が開業一年目にしたこと

まったくの未経験で人脈もなかった私は、開業すると、ただただ動き回りました。

開業準備のことは、失敗しない開業準備のポイントで書きましたが、これも未経験なりに動きました。

こんな風になりたいなーというイメージを描きながら、そこに近づく方法を自分なりに考えました。

開業してやりたかったのは、私と同じように、会社から離れて起業開業する人たちのサポートです。

今思えば、開業してすぐの状態で、自分が軌道に乗っていないのに、サポートも何もあったものではありません。

それでも、開業に際して学んだことはたくさんありましたので、何かの役には立つと思ったのです。

そんな私の開業一年目の主な出来事は、次の通りです。

- 1ヶ月目 初仕事と開業講座開催

- 2ヶ月目 WordPress講座スタート

- 3ヶ月目 女性起業家コミュニティを作る

- 4ヶ月目 融資の無料レポート作成

- 5ヶ月目 ブログからの依頼

- 6ヶ月目 仲間と会社を設立

- 7ヶ月目 創業補助金に取り組む

- 8ヶ月目 行政書士開業セミナー依頼

- 9ヶ月目 マーケティングに忠実に流れを作る

- 10ヶ月目 起業イベントの講師依頼

- 11ヶ月目 父の突然死、母の要介護始まる

- 12ヶ月目 エンディングノート講座依頼・運命の仕事との出会い

2013年6月末に退職し、9月に開業した私は、2ケ月の準備期間を含め、半年間くらいはワクワクでいっぱいでした。

時間が過ぎる中でキツイ現実も突き付けられ、人から来るストレスに体力も奪われました。

一方で、7月から書いていたブログや9月から始めたホームページとSNSから、問い合わせや仕事が入るようになって行きました。

開業1ヶ月目から始めた講座も、ブログとSNSで集客できました。ここで、大きな事実に気づきました。

「人に会いに行っても支配されるだけだ。ブログやSNSを見て連絡をくれる人は、私を必要としてくれている!」

もちろんこれは、私個人の気づきです。

だけどもしかすると、同じ気持ちの方も多いのではないでしょうか。

どんな社会、団体にもヒエラルキーがあって、どこに行っても上にいる人もいれば、下にいる人もいます。

どこにも属したくなくて、静観してしまう人もいるでしょう。 私は、上とか下とか、そういう世界が嫌いです。

世渡り上手にはなれず、媚びたり、嘘をついたりすることなく生きて行きたいです。

それが、自由でストレスのない生き方だと感じています。

営業活動だと思ってたくさんの人に会い、たくさんの集まりに行ってみた結果、何とか仕事につながらないかと感じている自分に気づきました。 最初はそれが普通のことだと思っていましたが、周りにも同じような人がたくさんいるのを見て、これでは成果は出ないと思いました。

追えば離れて行く。 これが人の性質ではないでしょうか。

何より、こちらも疲れます。

もちろん、開業一年目にたくさんの人に会ったことで、その後、ずっとお付き合いできるような人や仲間にも会えました。

何もわからないうちに、やみくもに動いてみるのも、意外と大切です。

重要なのは、半年くらい続けてみて、どんな結論を手に入れるかです。

私の結論は、直接会うよりも、ブログやホームページ、SNSに力を入れることでした。

これにより、私や私の商品サービスを必要としてくれる人から連絡をもらう流れを作ることに集中できました。

私の開業一年目の出来事のすべてをまとめた「行政書士開業一年目の真実改訂版」を出版しました。

一年目の出来事を細かく知りたい方は、こちらをご覧ください。

行政書士開業一年目の真実改訂版 PR

目標設定の仕方について

年商1,000万を目指そうと思ったのは、私の会社員時代の年収を超えたいという考えからです。

その当時の調査結果では、年商1,000万以上の行政書士は、全体の8%でした。挑戦したい数字だと感じました。

目標設定をする時、数字を設定するといいでしょう。達成具合がわかりやすいからです。

開業というのは、自分との戦です。 目標達成しなくても、誰からも何も言われません。

だからこそ、自分自身でしっかり管理しないと、いつまで経っても軌道に乗らないこともあるでしょう。

また、目標設定は、無理がない数字を設定しない方がいいでしょう。

すべての人が年商1,000万を目指すことはありません。

360万、600万など、それぞれの目標を立てましょう。

生活費+〇〇円という考え方で、毎月の目標売上を考えるといいでしょう。

一点注意したいのは、売上は手元に残るお金ではありません。

開業すると、一定のコストがかかります。

事務所家賃、水道光熱費、通信費等を引いて、手元に残すのが生活費+〇〇円になります。

年商1,000万は、年収で考えると、700万くらいでしょうか。

コストが毎月25万かかると、手元には700万残りますね。これが年収になります。

実際は、ここからさらに税金が引かれますので、手元に残るのは500万くらいです。

とても贅沢できる数字ではないことがわかりますね。

3年目に年商1,000万を達成するまで

贅沢はできないにしても、年商1,000万を達成すること軌道に乗った状態と言っていいはずです。

なぜなら、ある程度戦略的にしくみ作りをしないと、達成が難しい数字だからです。

年商1,000万を達成するためには、月に83.4万円を売り上げ、さらに回収する必要があります。

毎月新規でこの金額を作ると考えると、なかなか大変な数字です。

また、単価の安い業務では件数をこなす必要あり、単価の高い商品サービスが必要になります。

ひとり事務所の場合は、多くの件数をこなすのが難しいため、特に戦略的に動く必要があるでしょう。

私がこだわったのは、顧問料のような継続型収入です。

士業の中で行政書士が食えないと言われている原因は、弁護士や税理士、社労士のような顧問料が取れないと考えられているからでしょう。

行政書士というと、許認可申請がメイン業務なので、一人のお客様につき一度きりの依頼で終わってしまうことも多いです。

ここを変えて行くことが課題だと考えました。

行政書士の仕事は単発だけではなく、継続的な収入にもつながると考えましょう。

重要なのは、自分の商品サービスの中に顧問料のような継続型収入を作ることです。

お客様が毎月してほしいことは何か、自分がお客様に毎月提供できることは何か、これをサービスにして行くことが、継続型収入の第一歩です。

継続型収入については、次の安定した売上を作る3つのポイントにまとめてあります。

安定した売上のポイントは継続型と高額報酬

ひとり事務所で年商1,000万を達成する場合、必要なのは継続型収入と高額単価のサービスです。

この2つを意識してサービスを作ることが、年商1,000万達成と安定した売上を手に入れるポイントです。

①継続型収入を作るヒント

継続型収入とは、毎月継続的に入る収入です。

サブスクのように、毎月定額でいただくサービスを考えてみましょう。

実は私たちは、事務所家賃やスポーツジムの会費、ネットフリックスの月額料金のように、毎月定額で支払いをしています。

1つ1つはそれほど高くなくても、まとめると結構な金額を払っているものです。

この毎月の支払をいただく側になることで、継続型収入が手に入ります。

行政書士の業務で考えると、顧問料のようなサービスを考えることが、一番わかりやすいかと思います。

というのも、弁護士や税理士、社労士など、他士業の場合、顧問料で売上を作ることが一般的だからです。

身近な例で考えると、行政書士の継続型収入も考えやすいはずです。

他士業の顧問料は、法人からいただくのが一般的です。

となれば、行政書士の場合も、法人をお客様にして、顧問料のような継続型収入を作るといいでしょう。

コンサルでもいいですし、業務委託の形でもいいと思います。

例えば私の場合、障害福祉サービス施設の指定申請をしていますが、障害福祉サービス施設の売上は、毎月国からもらう給付金になります。

この給付金は、毎月国民健康保険団体連合会に請求する必要があります。

まずはこの請求業務を毎月することで、定額で報酬をいただいています。

その後、毎月の運営サポート業務を追加することで、報酬を上げていただいています。

このような流れを作るためには、業務を選ぶ必要もあるでしょう。

法人が対象で、毎月の仕事が作れそうな業務を専門にすることで、継続型収入も作りやすくなると思います。

もちろん、個人が対象の場合も、見守りサポートや事務委任契約、後見契約などで、毎月報酬をいただくこともできます。

新たなサービスを作り出すことで、毎月の継続型収入につなげることもできるでしょう。

業務選びと一緒に、継続型収入についても考えてみることをおすすめします。

継続型収入があると、例えば年商1,000万を達成する場合、月に83.4万を売り上げる必要がありますが、継続型収入が20万あれば、達成のハードルは下がります。

月に数千円のサービスでも、利用者が増えれば、数十万円にすることも可能です。

この辺は、アイデアと戦略によると思います。

継続型収入を手に入れるヒント お客様が毎月してほしいことは何か? 自分がお客様に毎月できることは何か? お客様に毎月会いたい!と思わせるために何をしたらいいか? 常に考えてみましょう!

②高単価サービスを作るヒント

ひとり事務所の場合、労働力が限られますので、単価が高い業務を専門にすることで、売上も上げやすくなります。

記事の中でも書きましたが、人気業務は価格競争に巻き込まれがちです。

会社設立のように、すでに数万円の報酬に下がっているものもあります。

今後、行政書士の開業者が増えることがあれば、その分、報酬単価を下げる人も出て来るでしょう。安いを売りにするのが、一番わかりやすいからです。

ただし、安く受けてしまうと、自分自身がつらくなるだけです。

法人で大規模にやって行くなら、安くても大量に受けることで売上が作れますが、ひとり事務所ではそうも行きません。

値崩れしていない業務を取り扱い、高額な報酬をいただける流れを作ることが大切です。

人気業務よりも、あまり人が取り扱っていない、しかも上向きな業務に取り組むことがおすすめです。

業務については、時代と共に人気や価格が変化します。この辺の情報にも敏感になることが大切です。

行政書士も経営者として事業を作って行く必要があります。

常に世の中の流れや市場の動向にはアンテナを張っておきましょう。

高額単価サービスのヒント 人は何に高いお金を払うのか? 需要はあるのに専門にしている行政書士が少ない業務は何か? 値上げできるものはないか? 毎月報酬の見直しをすることもおすすめです。

ひとり行政書士の強みとこれからの働き方

ロードマップもいよいよ終盤です。

ここまでご覧いただき、行政書士で稼ぐための方法が少しずつイメージできるようになったのではないでしょうか。

選ぶ業務やスタイルは、たくさんあります。 自分がどんな未来を望んでいるのかによって、選択してください。

ここでは、主に40代50代で開業し、ひとりで自由に仕事をしたい人に向け、ひとり行政書士の強みについて書いておきます。

いよいよ個人の時代になった

40代50代というと、就職氷河期からバブル経験者まで、様々な時代を過ごして来たと思います。

私が学生の頃には、すでに「寄らば大樹の影という時代は終わる」という言葉が言われ始めていました。大企業がどうなるかわからない時代になるという話でした。

ところが、しばらくはそんなこともなく、今だってまだまだ大企業が安泰な時代です。

公務員になれば、辞めない限り給料は保証されます。

一見、何も変わっていないようですが、実はそんなことはありません。

日本の情勢は、じわじわと、だけど確実に変わっています。

大企業のリストラは定期的に行われ、給料はなかなか上がらなくなりました。

公務員の採用は、今後ますます減り、全体の数は半分になるとも言われています。

実際、国家公務員の数は、この15年間で半減しています。

その上、税金と社会保険料は年々上がっています。

給料が上がらず、税金と社会保険料が上がるので、手元に残る金額は減ります。

副業は解禁となり、多くの業種で認められるようになりました。転売やアフィリエイターなど、ネットで個人で稼げる人たちも増えています。

若い人たちは、手取り額が少なくても楽しく生きる方法を知っていて、物欲がないとも言われています。

学校に行かない自由も認められ、もう大企業を目指す人もいなくなるかもしれません。

いよいよ本当の個人の時代になりそうです。

買い物も学びもビジネスも、すべてネット上で個人でできる時代です。

人間関係のストレスから解放され、ひとりで自由に生きる人も増えるでしょう。

行政書士だって例外ではないはずです。

せっかく手に入れた資格を生かし、ひとりで自由に自分のペースで仕事をしたい人が、今後ますます増えるのではないでしょうか。

コロナ禍で変化した世の中

時代の変化にコロナが加わり、この1年数ヶ月の間に、世界は大きく変わりました。

テレワークが増え、Zoomでオンライン会議が一般的になりました。

通勤や出張がなくなり、家庭と仕事の区切りがつきにくくなった人もいるでしょう。

コロナ離婚と呼ばれる離婚も話題になりました。

人との対話や外出が減ったことが、うつ病の原因になっているとも聞きます。

一方で、自殺が減ったというデータもあります。

コロナがきっかけで、私たちには様々な変化がありました。

一番大きな変化は、やはり働き方ではないでしょうか。

今後、どんな働き方をして行きたいのかを考えるきっかけにもなったはずです。

通勤をせず、自分のペースでひとりで仕事がしたいなら、ひとり行政書士はおすすめのスタイルと言えます。

男性も女性も、自分ひとりで稼げれば、離婚も怖くありません。

行政書士は副業も可能なので、会社が副業を認めているなら、まずは副業で始めることもできます。

人生100年時代と考えると、40代50代は、ひとつの区切りとして、人生の後半をスタートさせる年齢になるのかもしれませんね。

幸せに必要なのは自由な時間とお金

40歳を目の前にした時、このままでいいんだろうか?と思う人は少なくないはずです。

出来ることと出来ないことが明確になり、限られた選択肢から、資格取得や開業を選ぶ人もいます。

稼ぎたいというよりは、自由に仕事がしたいと考える人も多いでしょう。

誰かの役に立ちたい気持ちが、モチベーションになる人も少なくありません。

だけどいざ開業すると、多くの人が悩み、苦しい思いをします。想像以上に大変なことが襲いかかります。

せっかく開業したのに、辞めてしまう人もたくさんいます。

そういう人たちをたくさん見て来たからこそ、そして、厳しい現実を乗り越えて来たからこそ、開業の現実と軌道に乗せるポイントについて、マインドから書き綴って来ました。

すべて開業前に知っておいてほしいこと、開業後に何度も見直してほしいことです。

私も最初からすべてを知っていれば、どれだけ気持ちがラクだったかしれません。

開業は大変です。だけど、ひとりで自由に仕事ができるようになると、毎日が本当に気楽です。

2ちゃんねるの創始者で有名なひろゆきさんが、幸せに必要なのは、自由な時間とお金だと言っていました。

本当にその通りだと思います。

お金だけじゃなく、自由な時間が人を幸せにします。

この2つを手に入れるために、ひとりで自由な開業を目指すことを私はおすすめしたいです。

行政書士は、それを可能にする魅力的な資格です!

ひとりで行政書士法人が作れる

ひとり行政書士という働き方について、1つ補足をしておくと、2021年6月から行政書士は一人でも行政書士法人を作ることができるようになりました。

ひとり行政書士は、個人事務所だけでなく、ひとり法人という形でも開業できます。

ひとり行政書士法人のメリットとデメリットについては、次の動画で解説しています。

こちらもぜひご覧ください。

ひとり行政書士法人のメリットデメリット

2021年6月4日に「行政書士法の一部を改正する法律」が施行され、これまで2人以上でしか作れなかった行政書士法人がひとりで作れるようになりました。この動画では、ひとり行政書士法人のメリットとデメリットについてお伝えしています。

40代でいきなり開業した私が今思うこと

40代でいきなり開業(即独)した私ですが、どうしていきなり開業に踏み切ったのか、その結果、どうなったのか、動画にまとめました。

こちらの動画は、私がYouTubeに挙げている動画で、一番視聴されています。

いきなり開業することに不安を感じている方に、何かヒントを提供できる内容になっていると思います。

ぜひ、ご覧ください。

40代で行政書士試験に合格した私が、いきなり開業した理由

人脈なし、経験なしでいきなり開業した理由についてお伝えしました。

40代、50代で行政書士試験に合格すると、雇用の道は難しく、いきなり開業を選ぶしかないかもしれません。

私も不安いっぱいでいきなり開業しましたが、その結果、今の自由な働き方を手に入れました。

40代、法律初学者で行政書士試験に挑戦し、運良く1年で合格。

思い切って開業に踏み切り、軌道に乗せるまで3年かかりました。

たくさんお世話になり、たくさん傷つきました。

そんな私が思うことは、思い切って開業して本当に良かった!ということです。

「お前の体験を一般論のように言うな!」と意見をいただいたこともあります。

だけどその何十倍も「実際の体験の聞けて良かった!」という声をいただきました。

拙い経験ではありますが、これからもずっと、開業当時に私が知りたかった情報を伝え続けて行きます。

40代50代から自由な働き方を手に入れる仲間が増えることを祈って。